はじめに

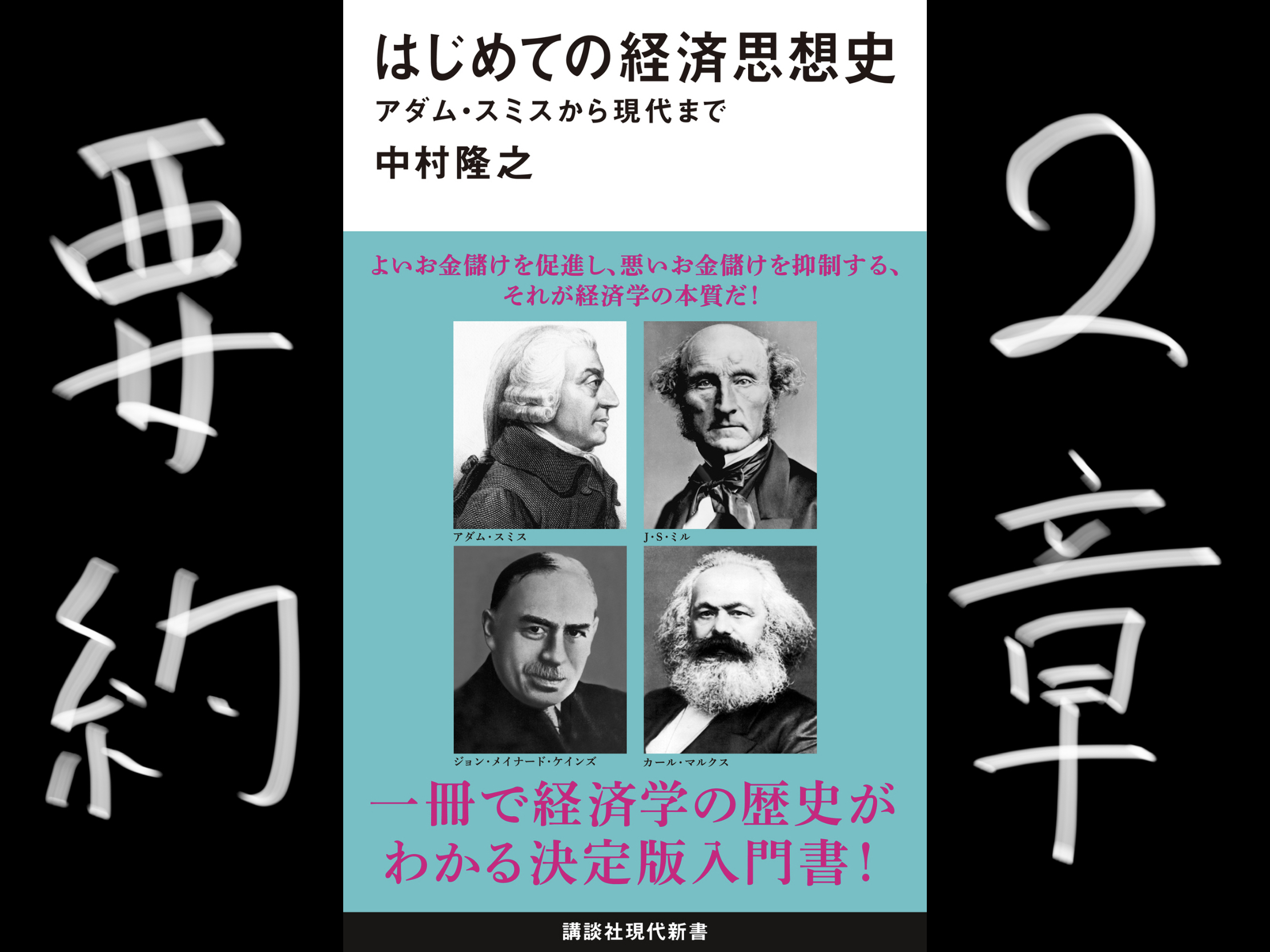

この記事でははじめての経済思想史 アダム・スミスから現代までという本の第2章J・S・ミルとマーシャル についての章を要約しています。

J・S・ミルとマーシャルがどのような人物でどのような経済の思想、考え方のもとにどのような理論を打ち出して言ったのかがわかるかと思います。

また、この本の筆者である中村隆之さんがどのようにJ・S・ミルとマーシャルを捕らえているかがわかるかと思います。

復習

彼らの考え方を見る前に1章のアダム・スミスの考えを軽く復習します。ガッツリ復習したい人はこちらをご覧ください。

簡単にいうとスミスは2つの経済思想を持っていました。

1、自由競争市場導入で、道徳観によって公正に評価され、人々はそれぞれの専門に磨きをかけ、分業が発展し、豊かな社会が得られる。

2、資本がフェアに扱われる限り、多少の所得格差、所有している土地面積の差などがあろうとも、全体の富は「見えざる手」によって増やされる。

この2つの思想のうち2番目、「資本がフェアに扱われる限り、多少の所得格差、所有している土地面積の差などがあろうとも、全体の富は「見えざる手」によって増やされる。」の資本がフェアに扱われる限りという前提条件が19世紀には満たされなくなっていきます。

これに立ち向かったのが、J・S・ミルとマーシャルの2人の人物でした。

まず、筆者はJ・S・ミルから見ていきます。

J・S・ミルについて

ミルの問題意識

ミルの問題意識は労働者階級の貧困をなくすことでした。

19世紀前半のイギリスでは10歳以下の児童ですら1日15時間も働かせられる様な状態でした。

ブラックもブラックですね。

また、たくさんいる取り替え可能な労働者は賃金が安く、劣悪な生活環境、食生活の中で過ごすことを余儀なくされていました。

これを解決することがミルの問題意識でした。

ミルの方法論ー『経済学原理』ー

そこでミルは1848年に『経済学原理』という本を出版します。ここには分配の仕方を変えることが提言されている様です。

分配の仕方を変えるというのは社会主義の様に、政府が再分配するという意味ではなさそうです。

ミルが考えた分配の可能性とは以下の様なものだと筆者は言っています。

“ けれどもミルは、別の可能性を考えた。雇う側は労働者をフェアに扱う──こき使うのではなく、労働に相応の賃金を払い、労働環境にも配慮する。労働者は、互いに協力し、能力を伸ばし、会社の活動に貢献する──できるだけサボるのではなく、自発的に貢献する。そうすれば、労働生産性が上がり、労働者に対するフェアな扱いをするための費用の元が取れる。”

— はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで (講談社現代新書) by 中村隆之

つまり、ミルの時代の会社経営者にとって労働者をとにかく安く、長く働かせることが正義でした。しかし、そうではなく、会社経営者が費用をかけてでも労働者に十分な賃金などの適切なインセンティブを与えることができれば、労働者は会社に貢献する様に協力する様になるとミルは考えていたようです。

このような方法を提唱することで、アダム・スミスの思想「資本がフェアに扱われる限り、多少の所得格差、所有している土地面積の差などがあろうとも、全体の富は「見えざる手」によって増やされる。」の前提条件である「フェアに扱われる限り」を取り戻そうとしていました。

アルフレッド・マーシャル

マーシャルの問題意識と業績

ミルと同じ課題、労働者階級の貧困をなくすことをマーシャルもミルの考え引き継ぎながら、考えていきます。

そして、様々な経済的分析方法や概念を生み出していきます。例えば、高校生で習うような需要均衡図や余剰分析、弾力性、外部経済、産業集積といった現代でも使用されるようなものを次々と生み出していきます。

マーシャルの方法論ー「組織」という概念ー

マーシャルはどのように成長が生まれるをとらえるために既成の理論に自分の理論を加えます。通常、当時は生産を支える要素は労働、土地、資本という3つの生産要素であると捕らえられていました。これにマーシャルは「組織」も生産要素であると主張したと筆者は言っています。

“ いかに技術が変化するか(どのようにして成長が生まれるか)をとらえるために、マーシャルは、第四の生産要素としての「組織」──労働・資本・土地につぐ生産要素──という独自の概念を導入している。”

— はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで (講談社現代新書) by 中村隆之

そしてマーシャルの言葉を引用しています。

“資本はその大きな部分が知識と組織から成っている。知識と組織から成る資本の一部は私有財産であるが、私有財産ではない部分もある。知識は生産における最も強力なエンジンである。知識のおかげで、われわれは自然を制し、欲求を満たすためにそれを活用できる。組織は知識を助ける。組織には多くの形態がある。一つの企業組織、同業者たちの企業群という組織、異業種が接触し合う組織、さらには国家という組織も含む(国家は安全を保障し、多くの者を助ける)。知識と組織には私的財産として所有されている部分と、そうではなく公的財産として存在している部分があり、その区別をしておくことは重要である。また、その重要性はますます増している。それは、ある意味、物的資産を公有にするか、私有にするかといった問題[ =社会主義か資本主義かという問題]よりも、ずっと重要である。そうした事情も加味するならば、[資本という生産要因にいろいろ含めるよりも]組織( organization)の部分[ =公的な部分]を独自の生産要因とみなした方がよいだろう。(マーシャル『経済学原理』第四篇第一章、訳 ②二 ~三ページ*)”

— はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで (講談社現代新書) by 中村隆之

つまり、「組織」というのは技術や知識を生み出すための見えない資本であるということをマーシャルは主張します。

この「組織」と「組織」の結びつきによって生まれる成長を「有機的成長」と呼んだそうです。

ではこの有機的成長を支える要素とは何だったのでしょうか?

「経済騎士道」と「人生基準」が有機的成長を支える。

マーシャルは有機的成長を促すものは「経済騎士道」と「人生基準」であると考えていたと筆者は言っています。

“事業経営者たちが「組織」を活気ある状態に維持するように積極的な投資をおこなうためには、目先の利益に左右されず、自らの仕事の社会に対する責任を意識する倫理が必要である。マーシャルは、この事業経営者の持つべき倫理を「経済騎士道」と呼んだ。”

— はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで (講談社現代新書) by 中村隆之

また、情報公開の促進も「経済騎士道」の倫理には重要であると言います。

そして、経営者のみならず、労働者の精神についてもマーシャルは言及しいていたと筆者は言います。

“事業経営者の倫理である「経済騎士道」と両輪の役割を果たすのが、労働者の倫理的な生活態度である。労働者が日々の安楽だけを追求する生き方──安楽基準 standard of comfort──をしていたならば、どんなに経営者が労働者を尊重しても無駄である。”

— はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで (講談社現代新書) by 中村隆之

この考えをマーシャルは「人生基準」呼んでいたそうです。

つまり、経営者が「経済騎士道」を持ち、労働者が「人生基準」をもつ。このことが有機的成長を促すと考えられていたようです。

まとめ

まとめとして筆者が述べていた部分があったので、そこを引用します。

“「スミスの資本主義の道徳的条件とミルの分配論」のところで述べたように、ミルは、スミスの示した資本主義の条件が崩れている(悪いお金儲けが蔓延している)ので、それを再建するために、労働者への分配を主張した。資本が他者などどうなってもいい利潤獲得機械になってしまっている現実を踏まえ、他者との関係のなかで生きる資本──フェア・プレイを意識せざるをえない人間が動かす資本──にする必要があった。それが、ミルにとっての資本主義のあるべき姿であった。そして、それは、「経済騎士道」と「人生基準」という倫理に支えられた有機的成長というマーシャルのヴィジョンにも、同じく当てはまる。”

— はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで (講談社現代新書) by 中村隆之

これがこの章のまとめと捕らえて良いかと思います。

そして、この2人が生み出した解決方法は資本が事業経営者によって使われていることが前提でした。資本家や投資家という概念がない世界観だということです。しかし、歴史として資本家や投資家と呼ばれる人たちが台頭してきます。そのような世界で新たにスミスの条件について考えたのが次の時代のケインズであると筆者はまとめこの章を終えています。

以上、はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで第2章J・S・ミルとマーシャルをまとめていきました。

次のケインズの章の記事はこちらになります。