この記事ではスウェーデンの首都、ストックホルムにある有名な建築を紹介する記事になっています。

古典的な名建築から現代建築まで様々な建築時系列で扱っていますので、建築や都市計画に興味があるよって人はオススメできる記事になっていると思いますので、よければご覧ください。

今回は全3回の第2回目です。19世紀ごろの建築を中心に紹介します。

前半は19世紀以前の建築を紹介していますので、よろしければそちらもご覧ください。

では早速ですが、ストックホルムの近現代建築の世界に入っていきましょう!

目次は以下のようになります。

まず、紹介に入る前に次に紹介する建築たちを理解するためにはナショナルロマン様式という言葉を知っているとよくわかります。ナショナルロマン様式とは誤解を恐れずにとてもざっくり言ってしまえば、ヨーロッパの主要国以外の国が、「自分たち(民族や国家)のアイデンティティってなんだ?」という問いに対して芸術で答えたものになります。

スウェーデンの建築では19世紀にこの運動が活発化します。ではどんな建築が建てられたのか見ていきましょう。

目次

1、Stockholm Olympic Stadium 1912

ウェーデンのストックホルムにあるスタジアムで、建築家トルベン・グルート(Torben Grut)の設計により1912年に開場し、当初は1912年のオリンピック大会の会場として使用されました。1912年のオリンピックでは、陸上競技、馬術、サッカー、体操、近代五種競技のランニング、綱引き、レスリングの競技が行われ、 用途に応じて13,145-14,500人、コンサートでは33,000人近くを収容することができます。

当初は木製の板を白く塗った仮設アリーナの計画がされていたそうです。しかし、恒久的なランドマークとなることが決まると、グルートは代わりにラグナル・エストベリの建築(Ragnar Östberg)とヴィスビー城壁(Visby City Wall)からインスピレーションを得た、典型的なスウェーデンのナショナルロマン様式の壮大なレンガ造りを選択したのだそうです。

2、Stockholms tingsrätt 1915

ストックホルム地方裁判所(スウェーデン語:Stockholms tingsrätt)は、ストックホルムにあるスウェーデンの地方裁判所です。

建物はナショナル・ロマン主義様式で設計され、1909年から1915年にかけて建設されました。ヴァーサ時代(Vasa)の城に影響を受けた建築で、ヴァドステーナ城(Vadstena Castle)に似ていると言われています。

中庭が綺麗なことでも有名です。訪れた際には裏側もぜひ訪れてみてください。

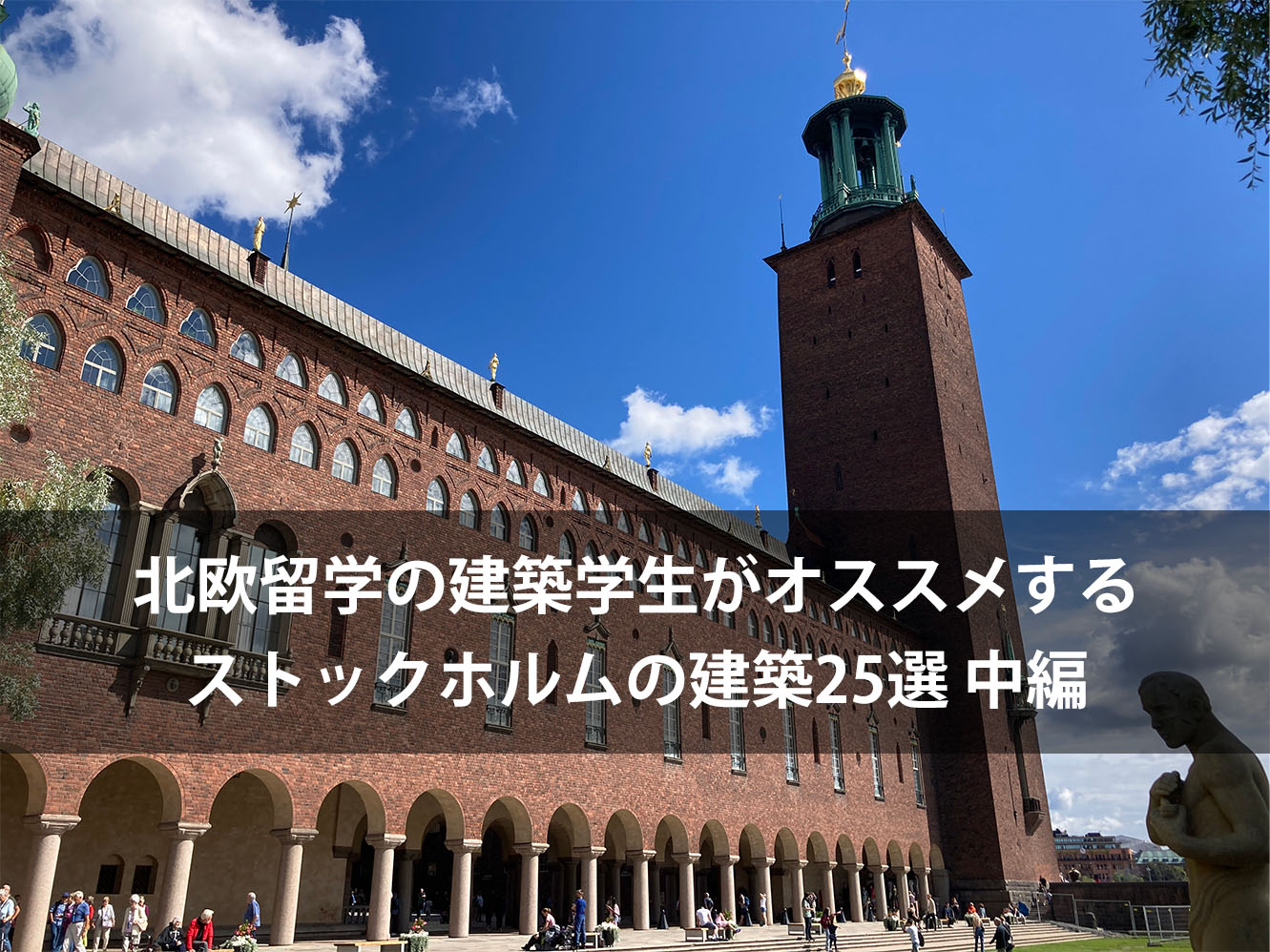

3、ストックホルム市庁舎 1923

ストックホルム市庁舎は、ナショナル・ロマン主義様式の代表例です。リッダールホルデン(Riddarholmen)という旧市街のある島を望む立地条件から、ストックホルムの街並みの中心的なモチーフである都市建築と水の共演をイメージしています。

北欧のレンガ造りの重厚で厳かな雰囲気の中に、金の星条旗をあしらった塔、装飾されたバルコニー、木のマスト、彫像など、ヴェネチアのゴシック建築を思わせる奇抜な要素が混じり合った、洗練された折衷様式のホールです。

ホールはノーベル賞授賞式で使用されることでも有名です。かなり大きなホールですが千人単位の人が入るとさすがに手狭になるそうです。

建築のどこかの壁にノーベル賞受賞者がもらうことができるメダルが埋め込まれていますので、行った際には探してみてください。

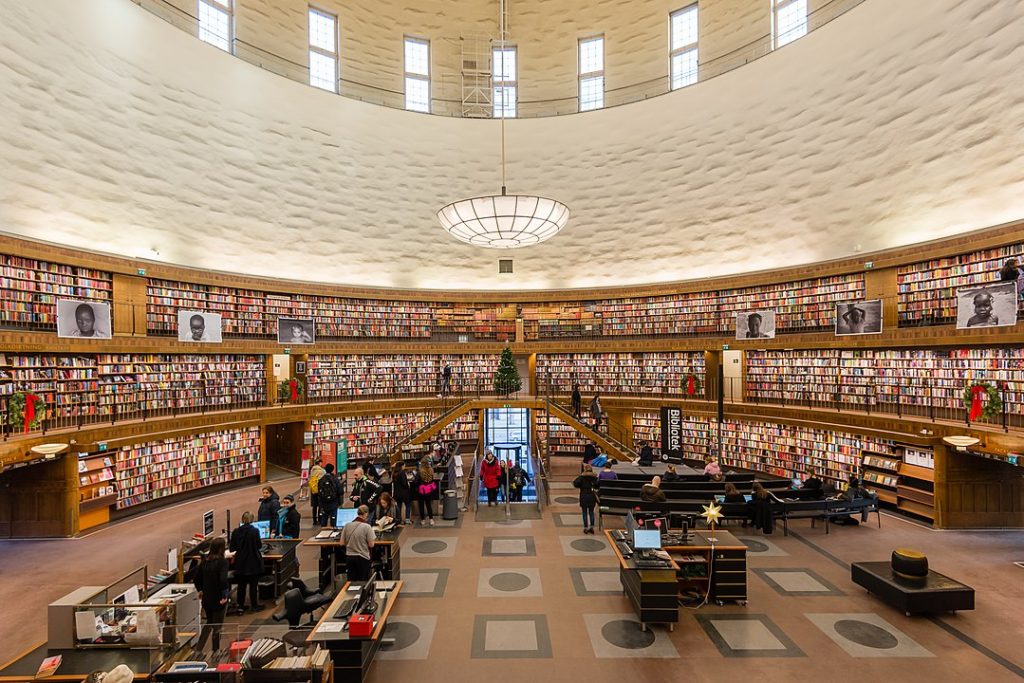

4、ストックホルム市立図書館(Stockholm Public Library) 1928

ストックホルム市立図書館(スウェーデン語:Stockholms stadsbibliotekまたはStadsbiblioteket)は、スウェーデンの建築家グンナル・アスプルンド(Asplund)が設計した同市を代表する最も有名な建築物の一つです。

アスプルンドは、クロード・ニコラ・ルドゥー(Claude Nicolas Ledoux)のサン・マルタンバリエール(Barrière Saint-Martin)に触発され、それまでのドーム建築をやめて、高い円柱が外観にモニュメント性を与えるロタンダ形式を採用しました。

アスプルンドは、建築の装飾をほとんど排除し、古典的な要素を最も抽象的な幾何学的形態に還元して計画を進め、現在の姿の建築となりました。

5、森の墓地 スコーグスシュルコゴーデン 1940

スウェーデン・ストックホルム市中心部の南、ガムラ・エンスケデ地区(Gamla Enskede district)にある墓地です。世界遺産にも登録されています。グンナル・アスプルンドとシグルド・ルヴェレンツ(Sigurd Lewerentz)による設計で、北欧古典主義から成熟した機能主義への建築の発展、展開をこの建築によって見ることができます。

墓地を巡るルートは、装飾的な列柱のあるエントランスから続く長いルートが分岐し、一方は大きな池と並木のある瞑想の丘がある牧歌的な風景の中を進みます。もう一方は大きな花崗岩の十字架と火葬場、聖十字礼拝堂、信仰と希望の礼拝堂の抽象的なポーチまで続いているルートとなります。

その後、2つルートは再び合流し、高い松の木の密集した木立の中を通る、いわゆる「7つの井戸の道」と呼ばれる一直線の道を通り、「Uppståndelsekapellet」(復活礼拝堂)へと続きます。

詳しい説明や写真はこちらの方にも載せているので、こちらもチェックしてみてください。

6、Markuskyrkan St Mark’s Church 1958

シグルド・ルヴェレンツ(Sigurd Lewerentz)が設計した建築の中で森の墓地の次に有名だと思われるのが、このMarkuskyrkan St Mark’s Churchという教会です。

ルヴェレンツは、コンペティションを通じてサン・マルコ教会の依頼を受けました。彼は、他の4人の建築家とともに、新しい教会のアイデアを提案するために招待されました。

ルヴェレンツは複数のアイデアを提出し、最終的に1956年に新教会の設計者に選ばれました。

敷地内の2つの建物は白樺の林の中にあり、周囲の郊外とのつながりはほとんどありません。西側の建物は幹線道路に近い位置にあるが、それでも木々によって緩衝されています。建物と建物の間には中庭があり、中央には水場があります。

教会に入ると、薄暗いホワイエに入ります。この教会では、床、壁、天井にレンガが使用されており、まさにレンガに囲まれた空間になっています。レンガという素材は、20世紀初頭のスウェーデンでは、多くの公共建築にレンガが使用されました。

ルヴェレンツは、レンガの基本寸法をいじったり、形を整えたりして面白みを加えるという操作をしなませんでした。その代わりに、モルタルの厚みやユニットの配置や分離を工夫し、上品ながら面白味ある空間へと変貌させました。

7、最後に

いかがだったでしょうか?この時代の建築はどこか古典的な懐かしさを感じられる一方で、その中に何かナショナリズムであったり、モダニズムであったり、何か新しいものを生み出そうする建築家の思いが見て取れます。

是非、皆さんも現地に訪れて、その建築家たちの努力に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

次回がストックホルムの記事の最後のものになります。

この後の建築はまた違ったテイストの現代建築が続きますので、お楽しみに詳しくは以下のページに記載しています。もしよかったらご覧ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ではでは。